ミニ株(単元未満株)の1番のメリットは、

数百円で株式投資の勉強ができること!

1.実際の市場での売買体験ができる

2.配当金・株主優待の体験ができる

3.投資判断力が鍛えられる

4.資産形成の基本が学べる

5.証券会社の使い方が身につく

本記事の注意事項(免責事項)

本記事は情報提供を目的としたものであり、特定の金融商品の勧誘を意図したものではありません。本記事に記載されている情報については、正確性、完全性、有用性を確保するために努力しておりますが、その保証は致しかねます。投資判断はご自身の責任で行ってください。本記事の内容を利用して生じたいかなる損害についても、当サイトおよび著者は一切の責任を負いかねます。詳しくは免責事項ページをご確認ください。

SBI証券 👍おすすめポイント!

SBI証券の「S株」は、売買手数料無料!

スプレッド(取引コスト)なし!

○手数料無料のSBI証券がおすすめ。

○口座開設は無料!

\ SBI証券で投資を始めよう! /

SBI証券 👍おすすめポイント!

SBI証券の「S株」は、売買手数料が無料!

スプレッド(取引コスト)なし!

○手数料無料のSBI証券がおすすめ。

○口座開設は無料!

\ SBI証券で投資を始めよう! /

先輩!株式投資の勉強を始めたんですが、どこから手をつければいいか分からなくて…

あら、たけしくん!私も最初は同じだったわ。でも、ね、昔から伝わる投資の格言って知ってる?すっごく役立つのよ♪

格言…ですか?なんだか難しそうです…

難しく考えなくていいの!例えば…そうね、お母さんの料理のレシピみたいなものよ。先人の知恵が詰まってるのよ!(熱く語り始める)

なるほど!先輩、他にもいろいろ教えてください!

もちろん!私が知ってる限り全部教えちゃう!(すっかり興奮している)

おや、テルさん、また熱くなってますね(微笑みながら)

確かに投資の格言は大切です。20年以上の経験から言えることですが、これらの教えは投資で迷ったときの道しるべになります

あ、すみません…つい興奮しちゃって(照れ笑い)

初心者の方も、ベテランの方も、時には立ち止まってこれらの知恵に耳を傾けることが大切なんですよ。たけしさん、焦らず一つずつ学んでいきましょう

【登場人物】

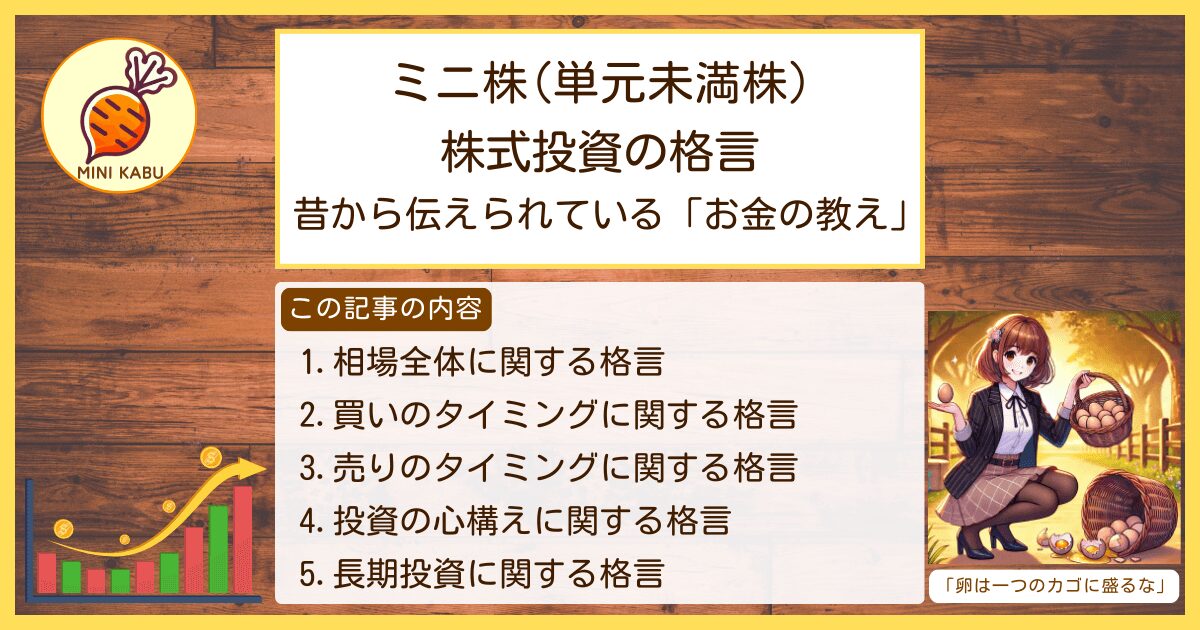

相場全体に関する格言

頭と尻尾はくれてやれ

最高値や最安値を狙いすぎないで、ほどほどの利益で満足しましょう

株式市場で「完璧なタイミング」を捉えるのは、プロでさえ至難の業です。

株価が最高値(天井)になったり最安値(底)になったりするタイミングを的確に予測するのは、実はとても難しいものなんです。

「もう少し待てば、もっと上がるかも…」「まだ下がりそうだから、もう少し様子を見よう…」と欲張った考えに囚われていると、気づいたときには好機を逃してしまっていることがよくあります。

株価が上がり始めたら「もう少し」と待ち続け、気づけば下落トレンドに入っていた…なんて経験はありませんか?

だからこそ、「程よい利益が出たら素直に売る」「ある程度下がったタイミングで買う」というシンプルな姿勢が長い目で見ると賢明なのです。

完璧を求めすぎず、「まずまずの利益」で満足できる心の余裕を持ちましょう。

見切り千両、損切り万両

早めの決断が大きな損失を防ぎます

投資をしていると、持っている株の価格が下がり始めたとき「きっとそのうち戻るだろう」と思いがち。

その気持ち、とてもわかります。

でも、そのまま放置してしまうと、さらに株価が下落して取り返しのつかない損失を被ることになりかねません。

最初の下落の段階で「損切り」(損を確定させて売ること)をする勇気があれば、傷は小さいうちに済ませることができます。

「千両」も「万両」も江戸時代の大金を表す言葉ですが、早めの判断が結果的には何倍もの価値になるという教えなんです。

損切りは決して「負け」ではなく、むしろ賢明な判断なのです。

「千両」=大金、「万両」=もっと大金という意味です。

休むも相場

無理に売買せず、時には様子見も大切な戦略です

「市場が開いているから何かしなければ」という焦りは禁物です。

相場が動いているからといって、常に売買しなければならないわけではありません。

市場が不安定だったり、今後の動きが読みづらいときは、無理に取引せずしばらく様子を見るという選択肢も立派な投資戦略の一つです。

行動しないという決断も、時には最善の判断になることを覚えておきましょう。

心と資金に余裕を持つことで、次の好機を冷静に捉えられるようになります。

相場は明日もある

無理に今日売買する必要はなく、焦らず慎重に判断しよう

株式市場は毎日開いているので、今日無理に売買する必要はありません。

「これを逃したら二度とチャンスがない」という考えは危険です。

明日も相場は続きますから、じっくり情報を集め、冷静に判断することが大切です。

焦って投資すると感情が先行して、冷静な判断ができなくなりがちです。あなたのペースで投資判断をしていきましょう。

相場は相場に聞け

噂やニュースより、実際の市場の動きを信じましょう

株価はニュースや情報、専門家の意見など、さまざまな要素に影響を受けます。

でも、それらの情報がすべて正確とは限りませんし、市場がその通りに動くとも限りません。

「〇〇株は上がるらしい!」という噂や、「専門家が推奨している」という情報に振り回されるよりも、実際のチャートや値動きをしっかり観察して判断することが大切です。

市場自体が語る「本当の声」に耳を傾けてみましょう。

時に市場は私たちの予想を裏切りますが、その動きにこそ真実があるのです。

株はまだら模様

市場全体の動きと個別銘柄は別物と心得ましょう

日経平均株価が上昇していても、あなたが保有している個別の銘柄は下落していることもあります。

逆に、市場全体が下落トレンドでも、特定の業種や企業は上昇することもあるのです。

「市場全体の動き」だけでなく、「自分が持っている個別銘柄の特性や動向」もしっかり理解しておくことが重要です。

市場は決して一様ではなく、まだら模様のように多様な動きをしているものなのです。

安く買って高く売る

シンプルだけど奥深い投資の基本原則

投資の原則はシンプルです。

安いときに買って、高くなったら売る。

この基本がすべての始まりです。

ただし、この単純な原則を実践するのは、実はとても難しいものです。

「今が安値なのか」「これが高値なのか」を見極めるためには、相場観や分析力、そして経験が必要になります。

シンプルな原則こそ、実は最も奥が深いものなのです。

天井三日、底百日

上昇は一瞬、下落からの回復には時間がかかります

株価が急騰する局面は短期間で終わってしまうことが多いですが、一度暴落してしまうと、回復までに長い時間がかかる傾向があります。

「天井(高値)は三日しか続かないが、底(安値)は百日も続く」という格言はこの現象を言い表しています。

だからこそ、「高値圏での買い」には慎重になるべきですし、「暴落直後の買い」も焦らず様子を見る余裕が必要です。

時間という要素も投資において重要な判断材料になることを忘れないようにしましょう。

相場に王道なし

楽して儲ける方法はなく、努力と経験が大切

「これさえ知っていれば誰でも儲かる」という魔法の方法は残念ながら存在しません。

株式投資で成功するためには、地道な勉強と経験の積み重ねが欠かせません。

市場の動きを理解し、企業の価値を見極める目を養うことが大切です。

誰かの言うことをただ鵜呑みにするのではなく、自分自身の投資スタイルを確立していきましょう。

行き過ぎもまた相場

相場は極端に上がりすぎたり下がりすぎたりするもの

株式市場は常に合理的とは限りません。

時に株価は企業の実力以上に上がりすぎたり、反対に価値よりも下がりすぎたりすることがあります。

これは投資家の心理が反映されるためです。

上昇しているからといって必ずしも買いではなく、下落しているからといって必ずしも避けるべきではありません。

感情的にならず、冷静に判断することが重要です。

相場の行き過ぎはいずれ修正されるものだと心に留めておきましょう。

石が浮かび木の葉沈む

普通ではありえないことが起こるのが相場

本来なら沈むはずの石が浮き、浮くはずの木の葉が沈むように、株式市場では常識では考えられないことが起こり得ます。

ファンダメンタルズが弱い企業の株価が急騰したり、逆に業績の良い優良企業の株価が大きく下落することもあります。

だからこそ、常識や固定観念だけに頼らず、市場の動きを柔軟に捉える視点が必要なのです。

予想外の動きにも対応できるよう、多角的な視点を持ちましょう。

山高ければ谷深し、谷深ければ山高し

相場の動きは大きく上下する

株価の動きには「揺り戻し」という性質があります。

大きく上昇した後には大きく下落する可能性が高く、逆に大きく下落した後には大きく上昇する可能性もあります。

特に短期間で急激に上昇した銘柄は注意が必要です。

このパターンを理解しておくと、極端な値動きに惑わされずに済みます。

相場の山と谷のリズムを感じながら投資判断をしていくことで、冷静さを保てるでしょう。

小回り三月、大回り三年

短期的な相場の動きは3ヶ月ごと、大きな流れは3年ごとに変わる

株式市場には短期・中期・長期のサイクルがあります。

この格言は、小さな波(小回り)は約3ヶ月周期で、大きな波(大回り)は約3年周期で訪れるという経験則を表しています。

日々の値動きに一喜一憂するのではなく、これらの周期を意識して投資することで、より大きな視点から相場を捉えられるようになります。

短期の動きに振り回されず、長期トレンドを見極める目を養いましょう。

株式投資は自己責任

株の売買の結果は自分で責任を取るべき

友人や専門家のアドバイス、ネットの情報を参考にすることは大切ですが、最終的な判断を下すのはあなた自身です。

もし損失が出ても、それを他人のせいにすることはできません。

だからこそ、自分の納得のいく理由があって投資することが重要です。

自分の投資判断に自信を持つためにも、しっかり調査・分析してから行動しましょう。

他人任せにせず、自分で考え、決断する習慣をつけることが長い目で見た成長につながります。

リスクとリターンは表裏一体

大きな利益を得るには、それ相応のリスク(危険)を取らなければならない

投資の世界では、高いリターン(利益)を求めるほど、高いリスク(損失の可能性)を伴います。

安全性の高い投資商品(例:定期預金)は利回りが低く、ハイリスクな投資(例:新興市場の株)はリターンの可能性も高くなります。

自分のリスク許容度を正しく理解し、無理のない範囲で投資することが大切です。

あなたにとって「夜も眠れないほど心配」な投資は避け、リスクとリターンのバランスを考慮した投資を心がけましょう。

初心忘るべからず

投資を始めたときの慎重な気持ちを忘れないこと

投資を始めたばかりの頃は誰もが慎重です。

しかし、経験を重ねるうちに自信がつき、時に慢心が生まれることがあります。

「自分ならうまくいく」という過信は危険な落とし穴です。

成功体験を重ねても、投資を始めた頃の謙虚さと慎重さを忘れないことが重要です。

市場は常に新しい課題を投げかけてきますから、いつまでも学ぶ姿勢を持ち続けましょう。

初心者の心構えを忘れないことが、実は上級者への道なのです。

買いのタイミングに関する格言

人の行く裏に道あり花の山

多くの人と逆の発想が、思わぬチャンスを生み出すことも

投資の世界では、大勢の人が一斉に同じ方向に動いているとき、あえて逆の行動を取ることで思わぬ好機に恵まれることがあるんです。

これは「逆張り」と呼ばれる考え方です。

例えば、株価が下落し始めると、多くの投資家が「これ以上損したくない」と一斉に売り始めます。

でもその時こそ、冷静に分析すれば本当は優良な企業の株を安く買えるチャンスかもしれません。

逆に、株価が急上昇して「今買わないと取り残される!」という心理が市場に広がっているとき、実はそろそろ利益確定のタイミングかもしれないのです。

ただし注意したいのは、ただ単に人と逆の行動をすればいいわけではありません。

市場の動きをしっかり分析し、なぜみんながその方向に動いているのか理解した上で判断することが重要です。

裏道に花が咲いていることもありますが、そこに至るまでの見極めが大切なのです。

落ちてくるナイフはつかむな

暴落中の株に飛びつくのは危険な賭け

株価が急激に下落している局面で「こんなに安くなったから買い時だ!」と思って飛びつくのは、まるで落ちてくる包丁をつかもうとするようなもの。非常に危険です。

なぜなら、暴落には明確な理由があることが多く、その要因が解消されるまでさらに下落が続く可能性があるからです。今は安く見えても、明日にはもっと安くなっているかもしれません。

プロの投資家は「底値を拾う」のではなく、「底を打って、上昇トレンドに入ったことを確認してから」買うことが多いです。少し高くなってからでも、上昇基調に乗った方が安全なことが多いのです。

暴落相場では、焦らず、冷静に状況を分析し、反発の兆しが見えてから行動するという慎重さが大切です。「安さ」に目を奪われず、なぜ安くなっているのかを考えることを忘れないようにしましょう。

節分天井、彼岸底

年初の高値と年度末の安値という季節性

日本の株式市場では、2月初めの節分頃に株価が高値(天井)をつけ、3月中旬の春分の日(彼岸)頃に安値(底)をつける傾向があるという経験則があります。

これは、多くの日本企業の決算期が3月であり、年度末に向けて企業が保有株式を売却することや、配当金の権利確定日の関係などが影響していると言われています。

もちろん、この格言は「必ずそうなる」というものではなく、傾向として覚えておくと良いでしょう。

市場環境や経済状況によって、この季節性が当てはまらない年もたくさんあります。

あくまで参考程度に考え、他の判断材料とあわせて検討することが大切です。

押し目待ちの押目なし

株価が下がるのを待っていると、思ったように下がらず買えなくなる

「もう少し安くなったら買おう」と考えて待っていると、予想に反して株価が下がらず、むしろ上昇を続けることがあります。

特に強い上昇トレンドにある銘柄は、期待するような「押し目(一時的な下落)」が訪れないことも少なくありません。

理想的な買い場を追い求めるあまり、結局チャンスを逃してしまうことがあるのです。

完璧なタイミングを求めるよりも、自分なりの投資基準に合ったら行動することが大切です。

悪材料出尽くしは買い

悪いニュースが出尽くした後は、株価が上がりやすい

企業の不祥事や業績悪化などの悪材料が続くと、株価は下落します。

しかし、考えられる悪材料がすべて出揃った後は、もはや「想定外の悪材料」が出る可能性は低くなります。

投資家心理も最悪の状態から徐々に回復し、株価が反発することが多いのです。

誰もが悲観的になっている時こそ、冷静に状況を分析して、反転のチャンスを見極めることが重要です。

悪材料の嵐が過ぎ去った後の晴れ間を見逃さないようにしましょう。

銘柄を買うな時を買え

どの株を買うかより、いつ買うかが大事

優良企業の株であっても、割高な時期に買えば損をする可能性があります。

反対に、あまり知られていない企業でも、適切なタイミングで買えば大きな利益を得られることもあります。

つまり、「何を買うか」だけでなく「いつ買うか」が重要なのです。

相場全体の流れや業界の動向、個別銘柄の値動きパターンなどを分析し、適切な買いタイミングを見極める力を養いましょう。

銘柄選びと同じくらい、タイミングにも注意を払うことが成功への近道です。

資産家は恐慌時に生まれる

経済危機のときにこそ、大きく儲けるチャンスがある

市場が大きく崩れたとき、多くの人はパニックになって株を売却します。

しかし、歴史を振り返ると、そのような大暴落の時に冷静に優良株を買い集められた人が、後の景気回復期に大きな資産を築いています。

恐慌時には優良企業の株でさえ割安になることがあり、長期的な視点を持った投資家にとっては絶好の買い場となるのです。

もちろん、闇雲に買えばいいわけではありません。

冷静な分析と、暴落に耐えられる資金力、そして強い精神力が必要です。

市場が最も恐怖に包まれているときこそ、チャンスの時かもしれません。

陰の極に買いの機あり

株価が下がりきったときが買い時

「陰」とは相場の悪い状態を指します。

株価が長期間下落し、誰もが悲観的になり、もう下がりきったと思われる時、そこから相場が反転上昇することがよくあります。

これは、悲観的な要素がすべて株価に織り込まれ、売り圧力が弱まるためです。

もちろん、底値を正確に当てることは難しいですが、極端に悲観的な状況の中で冷静さを保ち、長期的な視点で優良株を見極められれば、大きなリターンを得るチャンスとなります。

周りが諦めムードの中でも、冷静に分析する姿勢を忘れないようにしましょう。

麦わら帽子は冬に買え

需要がないときに安く仕入れ、売れるときに高く売るのが投資の基本

夏に使う麦わら帽子は、冬には需要が少なく安く売られています。

それを冬に買っておき、需要の高まる夏に売れば利益が出ます。

株式投資も同じ原理です。

人気のない時期や業績が一時的に悪化している時に優良企業の株を買い、業績回復や人気が高まった時に売ることで利益を得られます。

これは「逆張り」の考え方にも通じます。

みんなが見向きもしないときに価値を見出し、みんなが欲しがるときに手放す—この原則を覚えておくと、投資の視点が広がるでしょう。

買いは気長に、売りは欲張らず

買うときはじっくり待ち、売るときは欲張らずに適度な利益で手放すこと

株を買うときは焦らず、じっくりと良いタイミングを待つことが大切です。

一方、売るときは「もっと上がるかも」と欲張らず、適切な利益が出た時点で売ることをお勧めします。

株価の頂点を正確に当てることは非常に難しく、欲張って売り時を逃すと、せっかくの利益が目減りしてしまうことがあります。

買いは「安すぎると思うくらいの価格」で、売りは「まだ上がりそう」と思うくらいの価格で、というのも一つの基準になるでしょう。

欲張りすぎず、感謝の気持ちを持って利益確定することも大切です。

三割高下に向かえ

株価が30%上がったら売り、30%下がったら買うのが良い

この格言は具体的な数字で売買のタイミングを示しています。

株価が30%上昇したら利益確定の売りを検討し、30%下落したら買いを検討するというシンプルなルールです。

もちろん、すべての銘柄や状況に当てはまるわけではありませんが、感情に流されず客観的な判断をするための一つの目安となります。

このような明確な基準を持つことで、「もっと上がるかも」「もっと下がるかも」という心理的な揺らぎに左右されにくくなります。

自分なりの売買ルールを持ち、それを守る習慣をつけることが長期的な成功につながるでしょう。

買いたい弱気 売りたい強気

株を買いたいときは慎重になり、売りたくなるときは強気で

人間の心理として、株価が下がっているときは「まだ下がるかも」と弱気(慎重)になり、上がっているときは「もっと上がるはず」と強気になりがちです。

しかし、この格言は逆の発想を持つことの大切さを教えています。

買いたいと思ったときこそ慎重に判断し、売りたいと思ったときこそ強気に出る—この逆張りの考え方が、感情に流されない投資につながります。

自分の感情の動きを客観的に観察し、それに振り回されないようにすることが大切です。

時に自分の直感に逆らう勇気も必要かもしれません。

売りのタイミングに関する格言

利食い千人力

利益を確定する喜びが、次の投資への自信につながります

株価が上昇して利益が出ているとき、「もっと上がるはず!」と欲張りな気持ちが頭をもたげてきますよね。

でも、その欲張りな気持ちにとらわれすぎると、気づいたときには株価が下落に転じ、せっかくの利益が目減りしてしまうことがよくあるのです。

「利食い」とは、利益が出ている状態で株を売却して、その利益をしっかり手元に確定させること。

「千人力」は、それが非常に大きな力や安心感をもたらすという意味です。

適度なところで利益を確定させると、「勝ちを手にした」という達成感と安心感が生まれます。

この心の余裕が、冷静な判断力を養い、次の投資チャンスを見極める力になるんです。

確定した利益は決して消えませんが、確定していない利益(含み益)は、いつでも消えてしまう可能性があることを忘れないようにしましょう。

二度に買うべし、二度に売るべし

分散して取引することで、リスクを減らしましょう

全資金を一気に使って株を買ったり、持っている株を一度にすべて売ってしまうのは、実はかなりリスクの高い行動です。

なぜなら、市場は常に動いており、「これが最高値」「これが最安値」を正確に予測するのは、プロの投資家でも難しいからです。

例えば、資金を分けて少しずつ買っていけば、最初に買った後にさらに値段が下がったときに、より安い価格で追加購入できるチャンスが生まれます。

これにより平均購入単価を下げることができるのです。

同様に、売るときも一度にすべて売るのではなく、何回かに分けて売れば、もし売った後にさらに株価が上がった場合でも、一部はより高い価格で売ることができます。

また、売却判断が間違っていた場合のリスクも軽減できるのです。

この「分散して取引する」という考え方は、投資の基本中の基本とも言える重要な戦略なのです。

「もう」はまだなり、「まだ」はもうなり

多くの投資家の予想と逆に動くのが相場の不思議

この格言は、多くの投資家の心理と市場の動きの不思議な関係を表しています。

「もう上がらない(または下がらない)」と大多数の投資家が思ったときこそ、実はまだ上昇(または下落)が続くことがあります。

逆に、「まだまだ上がる(または下がる)」と皆が思い込んでいるときこそ、相場は反転してしまうというパラドックスが存在するのです。

これは、市場参加者の集合心理と関係しています。

多くの人が「もう売り時だ」と思えば実際に売りが集中しますが、すでに売却を済ませた人が多ければ、さらなる売り圧力は弱まり、むしろ買い手が優勢になることがあります。

逆に、「まだ上がる」という楽観論が広がると、多くの人がすでに買い込んでいる状態になり、これ以上買う人がいなくなって上値が重くなることも。

この格言は、市場の「群集心理」に振り回されず、独自の分析と判断を持つことの大切さを教えてくれています。

時には、大多数の投資家と逆の発想を持つことが、成功への鍵になるかもしれないのです。

戻り待ちに戻りなし

下がった株がもう一度上がるのを待っていると、そのまま下がり続けることが多い

株価が下落し始めた時、多くの投資家は「少し株価が戻ったら売ろう」と考えます。

しかし、その「戻り」を待っているうちに、さらに株価が下落してしまうことがよくあります。

特に下降トレンドが強い時は注意が必要です。

損失が拡大する前に、時には「戻り」を期待せず損切り(損失を確定させること)する決断も重要です。

自分の予想が外れたことを素直に認め、新たな判断をする柔軟さが、長い目で見ると資産を守ることにつながります。

感情的に「元の価格まで戻るはず」と考えるのではなく、冷静な判断を心がけましょう。

新値には黙ってつけ

株価が新高値(これまでの最高値を更新すること)をつけたら、素直に買うのがよい

株価が過去の最高値を更新して「新高値」をつけた場合、それは強い上昇トレンドの証拠であることが多いです。

「高値づかみになるのでは?」と心配するかもしれませんが、実際には新高値を更新した後もさらに上昇するケースが少なくありません。

これは、新高値をつけると売り圧力が少なくなり、新たな買い手が現れやすくなるためです。

もちろん、企業の成長性や割安度などの分析も大切ですが、「高すぎるから買えない」という先入観にとらわれず、チャートの動きに素直に従うことも一つの戦略です。

陽の極に売りの機あり

株価が急激に上がったときは、売るチャンスがある

「陽(よう)」は上昇相場を意味します。株価が急激に上昇し、誰もが強気になっている時こそ、冷静に売りを検討すべきタイミングかもしれません。

なぜなら、短期間で急騰した株は、その後急落することも多いからです。

皆が「まだ上がる」と期待している時に売ることは心理的に難しいですが、冷静に判断できれば大きな利益を確定するチャンスとなります。

市場が熱狂している時こそ、一歩引いた視点を持ち、感情に流されない判断をすることが重要です。

「もっと上がるはず」という欲望と上手に向き合いましょう。

窓明けには逆らうな

株価が急に上がったり下がったりすると、その流れが続きやすい

「窓明け」とは、前日の終値と当日の始値の間に大きな隔たりがあることを指します(チャート上で隙間=窓ができる状態)。

例えば、前日の終値が1,000円で、翌日の始値が1,050円なら上昇方向に窓が開いたことになります。

この窓が開くと、その方向への勢いが強いことを示すため、その流れに逆らって取引すると損をする可能性が高いのです。

特に、重要なニュースの後に窓が開くと、その後もその方向への動きが続くことが多いです。

市場のモメンタム(勢い)を無視せず、流れに沿った取引を心がけましょう。

半値戻しは全値戻し

大きく下がった株が半分まで戻したら、最終的に元の価格まで戻る可能性が高い

例えば、1,000円から600円まで下落した株が、800円(下落幅の半分戻った状態)まで回復したとします。

この格言は、そこまで戻せば、その後1,000円(元の価格)まで戻る可能性が高いことを示しています。

これは単なる経験則ではなく、投資家心理にも根拠があります。

下落幅の半分まで回復すると、多くの投資家が「底は打った」と判断し、買いが増えるためです。

もちろん、すべてのケースに当てはまるわけではありませんが、相場を見る上での一つの目安として覚えておくと役立つでしょう。

鬼より怖い一文新値

株価が少しだけ新高値を更新すると、その後急落することが多い

「一文(いちもん)」はわずかな金額を意味し、「一文新値」とは、過去の高値をほんのわずかだけ更新した状態を指します。

この状態は危険信号になることがあります。

なぜなら、過去の高値付近では売り注文が集まりやすく、わずかに抜けただけでは勢いが続かずに反落することが多いからです。

特に、出来高(取引量)が少ない状態で新高値を更新した場合は注意が必要です。

新高値を更新しても、その後の値動きをしっかり見極めることが大切です。

「鬼より怖い」とは、それだけ警戒すべきという意味を込めています。

新値八手利食い

株価が新しい高値をつけたら、8回の取引(手=て)以内に利益確定するのがよい

株価が新高値をつけると上昇が続くことが多いですが、永遠に上がり続けるわけではありません。

この格言は、新高値をつけてから比較的早い段階(8回の取引以内)で利益確定することを勧めています。

「手」の数え方にはいくつか解釈がありますが、一般的には日数や週数を指すことが多いです。

つまり、新高値をつけてから約8日間(または8週間)以内に売却するという意味になります。

理想的な売り時を逃さないためのひとつの目安として、覚えておくと良いでしょう。

利益を確定することで、次の投資機会に備えることができます。

好材料出尽くしで売り

良いニュースがすべて出た後は、株価が下がることが多い

好決算や新製品発表、業務提携など、企業の良いニュースが相次いで出ると、株価は上昇します。

しかし、想定されていた良いニュースがすべて出揃うと、「もう上がる材料がない」という状況になり、株価が下落することがあります。

これは「材料出尽くし」と呼ばれる現象です。

特に「期待」で買われていた銘柄は、実際にニュースが出た後に「材料出尽くし」で売られることが多いです。

「良いニュースなのに株価が下がる」という現象を理解しておくと、投資判断の幅が広がります。期待が高まった後の冷静な判断が重要です。

売りは早かれ買いは遅かれ

売るときは素早く、買うときは慎重に

一般的に、株価の下落は上昇よりも速いスピードで進むことが多いです。

そのため、売るタイミングを逃すと大きな損失につながる可能性があります。

「売りは早め」というのは、損切りの判断を先延ばしにしないことの大切さを表しています。

一方、「買いは遅かれ」は、焦って買わず、じっくりと銘柄を分析し、適切なタイミングを見極めることの重要性を示しています。

感情に流されず、冷静に判断するためには、事前に自分なりの売買ルールを決めておくことも効果的です。

特に初心者のうちは、売りの判断を素早く、買いの判断は慎重に行うことを心がけましょう。

買いは家まで、売りは命まで

買った株が下がっても耐えられるが、売るタイミングを誤ると大きな損をすることがある

株を買ってそれが下がっても、最悪の場合は「家(財産)」を失うだけですが、売るタイミングを間違えると「命(将来の大きなチャンス)」を失うことになりかねないという意味です。

例えば、良い株を安く買う機会を逃しても別の機会はありますが、保有している優良株を安易に売ってしまうと、その後大きく上昇した場合に取り返しがつきません。

特に長期投資では、一時的な下落で慌てて売らず、企業の本質的な価値に着目することが重要です。

売却判断は買付判断よりも慎重に行い、特に優良企業の株は簡単に手放さないことが長期的な資産形成の鍵となります。

投資の心構えに関する格言

強気相場は悲観の中に生まれ、懐疑の中で成長し、楽観の中で成熟し、幸福感の中で消えていく

株式市場の上昇サイクルには、人々の感情が映し出されています

この格言は、投資の神様と呼ばれるジョン・テンプルトンの言葉とされ、株式市場の循環と人々の心理状態の関係を見事に表現しています。

まず「悲観の中に生まれる」とは、多くの投資家が将来に不安を抱き、株を手放している状況です。株価が十分に安くなったこの時期こそ、実は強気相場の始まりなのです。

周りが売る中で買う勇気がある人だけが、この機会を活かせます。

次に「懐疑の中で成長する」段階では、株価が少しずつ上昇し始めますが、多くの人はまだ疑い深く、「これは一時的な反発に過ぎない」と思っています。

しかし実際には、この段階で株価はじわじわと上がり続けるのです。

やがて「楽観の中で成熟する」段階に入ると、多くの投資家が「やっぱり株は上がるんだ」と確信し、こぞって買い始めます。

この時期は株価が力強く上昇し、メディアでも株高が話題になることが多いでしょう。

そして最後に「幸福感の中で消えていく」段階です。

誰もが「もう株価は下がらない」「今買っても大丈夫」と思い込み、熱狂的な買いが広がります。

実はこの楽観が極に達した時こそ、相場の転換点であることが多いのです。

このサイクルを理解していれば、周囲の感情に流されず、冷静な判断ができるようになるでしょう。

人々の心理状態を観察することで、今がどの段階なのかを見極め、売買のタイミングを考える手がかりになります。

トレンドに逆らうな

相場の流れに沿って投資することで、成功確率を高められます

上昇トレンドにあるときに「そろそろ下がるだろう」と予想して売りを入れたり、下落トレンドの最中に「もう下げ止まるはず」と思って買いを入れたりすることは、実は非常にリスクの高い行動です。

なぜなら、相場のトレンド(流れ)は、想像以上に長く続くことが多いからです。

「もう上がらないだろう」と思っても、さらに上がり続けることもあれば、「もう下がらないだろう」と思っても、さらに下げ続けることもあります。

プロの投資家の多くは「トレンドに逆らわない」という原則を重視しています。

上昇トレンドなら「押し目買い」(一時的な下落を買いのチャンスと捉える)、下落トレンドなら「戻り売り」(一時的な反発を売りのチャンスと捉える)という戦略が効果的とされています。

この格言は、市場の流れを謙虚に受け入れ、それに沿った投資行動をとることの大切さを教えてくれます。

自分の予想や願望を市場に押し付けるのではなく、市場の声に耳を傾ける姿勢が成功への近道なのです。

安物買いの銭失い

単に「安い」という理由だけで投資すると、思わぬ落とし穴に

株式投資において、「株価が安い=買い時」とは必ずしも言えません。

株価が安い理由には、それなりの背景があることがほとんどです。

業績不振、市場シェアの低下、産業構造の変化、経営陣の問題、さらには倒産の可能性など、株価が割安に見える裏には、何らかの課題が隠れていることが少なくありません。

例えば、かつては大手だった家電メーカーの株が安くなったとしても、スマートフォンの台頭で事業環境が根本から変わっていれば、その「安さ」は単なる罠かもしれません。

この格言は、価格だけでなく「価値」を見極めることの大切さを教えてくれます。

本当に良い企業の株は、一見高く見えても長期的に見れば割安だったということもよくあります。

逆に、安い株は「安かろう悪かろう」で、結局は資産を目減りさせてしまうことも。

投資判断をする際は、単純な株価の高低だけでなく、その企業の事業内容、競争力、将来性、財務状況などを総合的に判断することが重要です。

本当の「掘り出し物」を見つけるには、表面的な安さではなく、本質的な価値を見極める目が必要なのです。

相場巧者は孤独を愛する

株で成功する人は、他人の意見に流されず、自分の判断で行動する

株式市場では、「みんなが買っている」「専門家がお勧めしている」という理由で投資判断をすると、うまくいかないことが多いです。

なぜなら、多くの人が同じ行動をとる頃には、すでに株価に織り込まれていることが多いからです。

真に成功する投資家は、時に大多数の意見に逆らってでも、自分の分析と判断を信じる「孤独」を恐れません。

これは、盲目的に反対意見を持つということではなく、徹底的な分析と自分なりの投資哲学を持つことの大切さを教えています。

周りの声に惑わされず、自分の頭で考える習慣を身につけることが成功への道です。

当たり屋につけ!

成功している投資家の動きを参考にするのが良い

「当たり屋」とは、予想が的中する人、つまり投資で成功している人のことです。

すべてを自分一人で判断するのは難しいため、実績のある投資家の考え方や投資手法を学ぶことは非常に有益です。

ただし、単に真似るだけでなく、なぜその投資判断をしたのか、その背景にある考え方を理解することが大切です。

また、誰を「当たり屋」と見なすかも重要です。

短期的な成功ではなく、長期にわたって安定した実績を持つ投資家から学ぶようにしましょう。

良い師から学ぶことで、自分の投資スキルを効率的に高めることができます。

命金には手をつけるな!

生活に必要なお金を投資に使ってはいけない

「命金(いのちがね)」とは、生活に必要不可欠なお金や、緊急時のための資金のことです。

株式投資はリスクを伴うため、失っても生活に支障がない余裕資金で行うべきです。

家賃や食費、医療費などの生活必需品に使うお金、また急な出費に備えた緊急資金を投資に回すのは危険です。

もし投資で損失が出ても平常心を保ち、冷静な判断ができるよう、あらかじめ「いくら損しても大丈夫」という金額を決めておくことが重要です。

投資は長い目で見た資産形成のための手段であり、日々の生活を脅かすものであってはならないのです。

投資に感情を持ち込むな

感情的に売買すると失敗しやすい

株式投資において、「恐怖」と「欲」の感情は大敵です。

株価が下がると「もっと下がるかも」という恐怖から売ってしまったり、上がっていると「もっと儲けたい」という欲から買い増したりすると、冷静な判断ができなくなります。

投資判断は感情ではなく、データと分析に基づいて行うことが重要です。

あらかじめ自分なりのルールを決めておき、それに従って淡々と売買することで感情の波に振り回されにくくなります。

「この銘柄が好き」「あの企業が嫌い」といった主観も排除し、客観的な視点を持つことが成功への近道です。

市場は感情的になった投資家からお金を奪い、冷静な投資家に富を与えるものなのです。

損切りは早く、利食いは遅く

損を出している株は早く売り、利益が出ている株はじっくり持つべき

投資で難しいのは、「損切り(損失を確定させること)」と「利食い(利益を確定させること)」のタイミングです。

人間の心理として、損失を認めたくないために損切りを先延ばしにしたり、少しでも利益が出ると不安になって早く売ってしまう傾向があります。

しかし理想的には、損失が出ている銘柄は早めに見切りをつけ、利益が出ている銘柄は可能な限り持ち続けることで、長期的なリターンを最大化できます。

「負け犬は殺せ、勝ち犬は走らせよ」という表現もありますが、これは損失を小さく、利益を大きくする賢明な戦略なのです。

自分の投資判断が間違っていたと認める勇気も時には必要です。

投資は忍耐と規律

ルールを守り、忍耐強く続けることが成功の鍵

株式投資で成功するためには、短期的な値動きに一喜一憂せず、長期的な視点を持つことが重要です。

市場は短期的にはノイズ(無意味な値動き)が多いですが、長期的には企業の本質的な価値が反映されていきます。

また、自分なりの投資ルールを設け、それを厳格に守る「規律」も欠かせません。

例えば「PERが○○倍以下の銘柄だけ買う」「損失が○○%に達したら必ず売る」などのルールを決めておくと、感情に流されにくくなります。

地道に続けることが難しいからこそ、忍耐と規律を持った投資家だけが長期的に成功できるのです。

日々の相場に振り回されず、着実に歩みを進めましょう。

長期投資に関する格言

時は味方なり

長期投資では、焦らずじっくり待つことが成功の鍵になります

短期的には株価が上がったり下がったりを繰り返しますが、基本的に健全な経営をしている優良企業の株を長く持ち続けていれば、時間の経過とともにじわじわと価値が上がっていくことが多いものです。

例えば、日々のニュースや短期的な業績に一喜一憂していると、つい売買を繰り返してしまいがちですが、実は「何もしない」という選択が最も賢明なこともあります。

優良企業は景気の波を乗り越え、長い目で見れば成長していくものですから。

この格言は、投資において「時間」がいかに強力な味方になるかを教えてくれています。

焦らず、コツコツと積み立てて、複利の力を活かしながら資産を育てていく――そんな長期的な視点を持つことの大切さを示しているのです。

短期的な値動きに一喜一憂するのではなく、信頼できる企業に投資し、時間を味方につけて成長を待つ姿勢が、結果的には大きな資産形成につながることが多いのです。

卵は一つのカゴに盛るな

分散投資で、リスクを賢く管理しましょう

すべての卵を一つのカゴに入れてしまうと、そのカゴを落としたときにすべての卵が割れてしまいます。

この例えは投資にもぴったりで、一つの銘柄や一つの業種だけに集中投資すると、何か問題が起きたときに資産が大きく目減りするリスクがあるのです。

例えば、ある一つの会社の株だけを保有していると、その会社が業績不振に陥ったり、最悪の場合は倒産したりすると、投資した資金のほとんどを失ってしまう可能性があります。

また、ある特定の業種だけに投資していると、その業界全体が不況に陥ったときに大きな損失を被るリスクも。

そのため、「複数の銘柄」「異なる業種の会社」「国内株と海外株」「株式と債券」など、さまざまな資産に分散して投資することが、リスクを減らすために非常に重要なのです。

分散投資は「すべての卵が同時に割れる確率を下げる」効果があり、長期的に安定した資産形成を目指す上で、もっとも基本的で重要な考え方の一つなのです。

株は忍耐

長い目で見る落ち着きが、投資成功の秘訣です

株価は日々、さまざまな要因で上下に変動します。

短期的には大きく下がることもありますが、健全な企業であれば長期的には成長していくことが多いのです。

しかし、人間は目の前の値動きに一喜一憂しがちで、「下がったら焦って売ってしまう」「上がったらもっと欲しくなる」という感情に振り回されやすいもの。

こうした短期的な感情に流されずに、長期的な視点で冷静に判断する「忍耐力」が、投資では非常に重要になってきます。

例えば、米国の代表的な株価指数S&P500は、過去100年間で様々な危機(大恐慌、世界大戦、オイルショック、リーマンショックなど)を乗り越え、長期的には右肩上がりで成長してきました。

短期的な下落に動揺せず、長期保有を続けられた投資家が、大きなリターンを得てきたのです。

「株は忍耐」という格言は、目先の値動きに惑わされず、じっくり腰を据えて投資に向き合うことの大切さを教えてくれています。

複利は世界第八の不思議

小さな利益を積み重ねると、やがて驚くほど大きな力になります

複利とは、得た利益をさらに投資に回し、その利益にもさらに利益が生まれるという、お金を増やす強力な仕組みのことです。

アインシュタインが「複利は世界第八の不思議だ」と言ったとも伝えられています。

例えば、毎年5%の利回りで100万円を運用した場合、単利(利益を再投資しない)では30年後に250万円になりますが、複利(利益を再投資する)では約430万円と、大きな差が生まれます。

さらに期間が長くなるほど、その差は劇的に広がっていくのです。

この複利の力を最大限に活かすには、①できるだけ早く始める(時間が味方)、②継続的に積み立てる、③長期間投資を続ける、④配当や分配金を再投資する、といった工夫が効果的です。

「複利」は、コツコツと時間をかけて資産を育てていく投資家にとって、もっとも強力な味方になってくれるのです。

バフェットの三原則

世界一の投資家から学ぶ、シンプルだけど深い投資の知恵

「オマハの賢人」と呼ばれる伝説の投資家ウォーレン・バフェットの投資哲学は、シンプルながらも深い知恵に満ちています。

彼の三原則は次の通りです。

- 「損をしないこと」

- 「1つ目のルールを忘れないこと」

- 「長期投資を心がけること」

バフェットは株価の短期的な値動きよりも、企業の本質的な価値と長期的な成長性を重視します。

彼は、「良い企業を適正な価格で買い、長期間保有する」という原則を貫き、世界有数の富豪になりました。

彼の投資スタイルのポイントは、①事業内容が理解できる企業に投資する、②競争優位性のある企業を選ぶ、③経営陣が優秀で誠実な企業を選ぶ、④割安な株価で購入する、⑤長期保有する、といった点にあります。

このシンプルな原則を守ることで、バフェットは何十年にもわたって市場平均を上回るリターンを達成してきました。

複雑な投資戦略よりも、この基本に忠実であることの大切さを教えてくれています。

短期的には市場は投票機だが、長期的には秤だ

短期的な株価は人気投票のようなものだが、長期的には企業の本当の価値が反映される

この格言は投資の大家ベンジャミン・グレアムの言葉として知られています。

短期的には、市場は人々の感情や流行に左右される「投票機」のような動きをします。

一時的なブームや過度な恐怖で株価が実際の価値から大きくかけ離れることもあります。

しかし長期的には、市場は企業の本質的な価値を正確に「秤(はかり)」で量るように価格を形成します。

この格言を理解すれば、短期的な株価変動に一喜一憂せず、企業の本質的な価値に着目した長期投資の重要性が分かるでしょう。

流行に左右されず、企業の実力を見極める目を養うことが長期的な成功につながります。

その他の格言

ケイ線は相場師の杖

ローソク足やチャートの分析は、相場を予測するための重要な道具である

「ケイ線」とは、株価の動きを表すローソク足チャートのことです。

この格言は、チャート分析が投資家にとって重要なツール(杖)であることを表しています。

チャートを分析することで、過去の株価パターンから未来の動きを予測することができます。

例えば、サポートライン(下値の支え)やレジスタンスライン(上値の重い所)を見つけることで、売買のタイミングを計ることができます。

もちろん、チャート分析だけで完璧に相場を予測することはできませんが、企業の基本的な分析(ファンダメンタル分析)と組み合わせることで、より精度の高い投資判断が可能になります。

投資の道を歩む上での頼りになる「杖」として、チャート分析の基本を学んでおくと良いでしょう。

漁師は潮を見る

漁師が潮の流れを見て魚を獲るように、投資家も相場の流れを読むことが大切

熟練した漁師は、潮の流れや風向き、天候など様々な要素を総合的に判断して漁に出ます。

同様に、賢明な投資家も、個別銘柄だけでなく、相場全体の流れや業界動向、経済指標などを総合的に判断して投資判断を下します。

例えば、相場全体が強い上昇トレンドにあるときは個別銘柄も上がりやすく、下降トレンドの時は良い銘柄でも株価が下がりやすいものです。

「木を見て森を見ず」にならないよう、常に大きな視点から相場を捉える習慣をつけましょう。

市場全体の流れに逆らうのではなく、その流れを理解し、うまく活用することが成功への近道です。

当たり外れは世のならい

投資には成功するときもあれば、失敗するときもあるのが当たり前

「世のならい」とは「世の中の当たり前のこと」「避けられないこと」という意味です。

この格言は、投資で時に儲かり、時に損をするのは自然なことだと教えてくれています。

どんなに経験豊富な投資家でも、常に正しい判断ができるわけではありません。

例えば、綿密に分析して「この株は上がるはず」と思って買ったのに、予想に反して下がることも珍しくありません。

大切なのは、そのような失敗を過度に落ち込む理由にせず、また成功したときに過信しないことです。

投資の世界では、常に謙虚さを保ち、失敗から学び、成功体験を次に活かす姿勢が重要です。

「勝った、負けた」に一喜一憂するのではなく、長い目で見て成長できているかを意識しましょう。

一時的な成績に囚われず、投資プロセスの質を高めることこそが、長期的な成功につながるのです。

株式投資の格言は、長い歴史の中で多くの投資家が経験から学んできた知恵の結晶です。

これらの言葉は単なる古い教訓ではなく、現代の投資環境にも通じる普遍的な原則が込められています。

格言の意味を理解し、自分自身の投資スタイルに合わせて活用することで、冷静な判断力とリスク管理の能力が養われます。

投資は感情に左右されがちですが、こうした格言を心の支えにすることで、より堅実で成功につながる投資が可能となるでしょう。

これらの格言は、投資だけでなく日常生活でも役立つ知恵が詰まっています。行動や考え方を見直すきっかけにしてみてください。